※「沿革」の項もあわせてお読みください。(準備中)

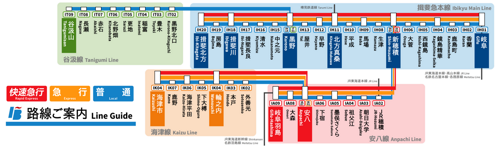

揖斐急の路線

揖斐急行電鉄は、

- JRや名鉄の岐阜駅が集まる岐阜地区から揖斐川町を結ぶ「揖斐急本線(25.6km)」

- 新穂積駅から安八を経由し東海道新幹線の岐阜羽島駅を結ぶ「安八線(11.0km)」

- 安八線の安八駅から南へいき海津市中心部を結ぶ比較的新しい路線「海津線(15.0km)」

- 谷汲山華厳寺への参拝客輸送が中心となる「谷汲線(11.2km)」

から成る総延長62.8kmの準大手私鉄です。

谷汲線を除いて通勤通学輸送が主な役割となっています。

揖斐急本線(岐阜〜揖斐北方)

揖斐急本線は、美濃町線や岐阜市内線を開業させた美濃電気軌道や、高富線を開業させた長良軽便鉄道(両社共に後に名古屋鉄道へ合併)等によって当時の岐阜に発生していた「路面電車ブーム」に乗る形で、前身である岐揖電気軌道により1914年に開業した岐阜駅〜揖斐川駅が発端となります。

初めの計画では岐阜と揖斐をほぼ一直線で結ぶルートをとっていましたが、岐北軽便鉄道(後に美濃電気軌道に合併→名鉄の路線へ)が同時期に同じルートで岐阜駅〜北方駅間に北方線を計画しており、相当揉めた挙句に岐北軽便鉄道へ免許が下りてしまったため、ルート変更を余儀なくされ穂積を経由する今の形となりました。

岐阜駅〜新穂積駅間で併用軌道を走る軌道法による開業となりました。

岐阜駅〜北方真桑駅間で美濃電気軌道北方線と競合していた関係で、当初から高速運転を積極的に行っており、それが現在の揖斐急の高加減速運転を生み出しました。

後に併用軌道では列車の高速化が困難となり、30年代に鹿島町駅〜新穂積駅が順次専用軌道へと付け替えられましたが、岐阜駅〜鹿島町駅は土地の関係上併用軌道として残され、70年代に地下化によってようやく併用軌道が消滅することとなりました。さらに鹿島町駅〜新穂積駅間では交通量の増加から踏切による渋滞が頻発してきたことから高架化され、現在に至ります。

それまで一応国鉄が岐阜駅〜穂積駅間で並走していながらも、揖斐急の方が列車本数・駅数が多く料金も安かったために国鉄穂積駅周辺の住民を除きほぼ揖斐急が利用されてきましたが、1986年の国鉄がダイヤ改正で普通・快速列車の大幅増発、さらには岐阜駅〜穂積駅間に西岐阜駅を開業させると状況は一変し、揖斐急も西岐阜駅に最も近かった鏡島精華駅に急行を停車させ、バブル景気の影響もあり当時最新型列車であった3000形の内装を改造するなどの対抗策を打ち出してきました。

現在では競合相手であった名鉄北方線は廃止されJRが主なライバルとなり、快速急行が新たに設定され線路を高速で駆け抜けていく一方で、普通列車が高加減速性能を活かしつつ短い駅間をスピーディに走り抜け岐阜と揖斐を結ぶ、通勤通学客の足となる路線になりました。

安八線(新穂積〜岐阜羽島)

岐揖電気軌道によって1920年に開業しました。

(以下準備中)

このWebサイトの内容は、全て 架空のものです。一部のページに実在する企業名がありますが、それらも実際の企業とは何ら関係ありません。

このサイトの内容に関し、各企業・団体へ問い合わせることはお止めください。

(c)yutayuki